Es gibt viele Gründe für Leistungseinbussen von Photovoltaik-Anlagen. Zellbrüche beispielsweise sind von aussen kaum sichtbar. Eine Elektrolumineszenz-Kamera deckt derartige Schäden auf.

Ein Solarmodul rutscht bei der Montage aus den Händen oder ein Monteur läuft unvorsichtig über die Module. Von aussen sind aber keine Schäden sichtbar. Also: Augen zu und durch. Möglicherweise so entstandene Mikrorisse führen nicht unmittelbar zu Leistungseinbussen. Die möglichen Folgen treten erst Jahre später auf. Dehnen sich diese Risse in der Hitze aus, gehen die Stromerträge nach Jahren plötzlich spürbar zurück. Doch wer erinnert sich dann noch daran, was bei der Montage passiert sein könnte?

Wenn plötzlich die Erträge absacken und ein Verdacht auf Modulschäden aufkommt, kontaktieren unzufriedene Anlagenbesitzer die Firma Energie Netzwerk GmbH in Bachenbülach. Diese analysiert die Solaranlage vor Ort auf fehlerhafte Funktionen. «In den meisten Fällen fliegen wir dann mit der Drohne über die Anlage und führen eine Thermografie-Prüfung durch», erklärt Heinz Simmler. Das sei immer noch die günstigste Methode, um schadhafte Module zuverlässig zu analysieren und Beschädigungen schnell zu erkennen, sagt der Fachmann von Energie Netzwerk GmbH. Den Nachweis von Mikrorissen als Folge beispielsweise von Hagel, Transportschäden oder Montagefehlern erbringt aber nur eine Analyse mit Elektrolumineszenz (EL). Die Solar-Firma aus Bachenbülach betreibt das «mobile Photovoltaik-Labor» der Ostschweizer Fachhochschule OST in Rapperswil. Der in der Schweiz einzigartige Anhänger ist ausgestattet für Leistungsmessungen und EL-Analysen vor Ort. Er kommt bei anspruchsvollen Versicherungs- und Haftungsfällen zum Einsatz.

Leistung der PV sackte ab

Keanu Gornatowski ist Geschäftsführer der Firma Energy Guard GmbH in Orpund BE. Er überwacht dort im Auftragsverhältnis die knapp neun Jahre alte Solaranlage auf dem Strassenverkehrsamt. Er stellte einen starken Leistungsabfall fest und bot deshalb die spezialisierte Firma für eine Analyse mittels Elektrolumineszenz (EL) auf. «Wir brauchen stichfeste Beweise, mit denen wir einen Antrag für eine Garantieleistung oder bei der Versicherung machen können», erklärt er.

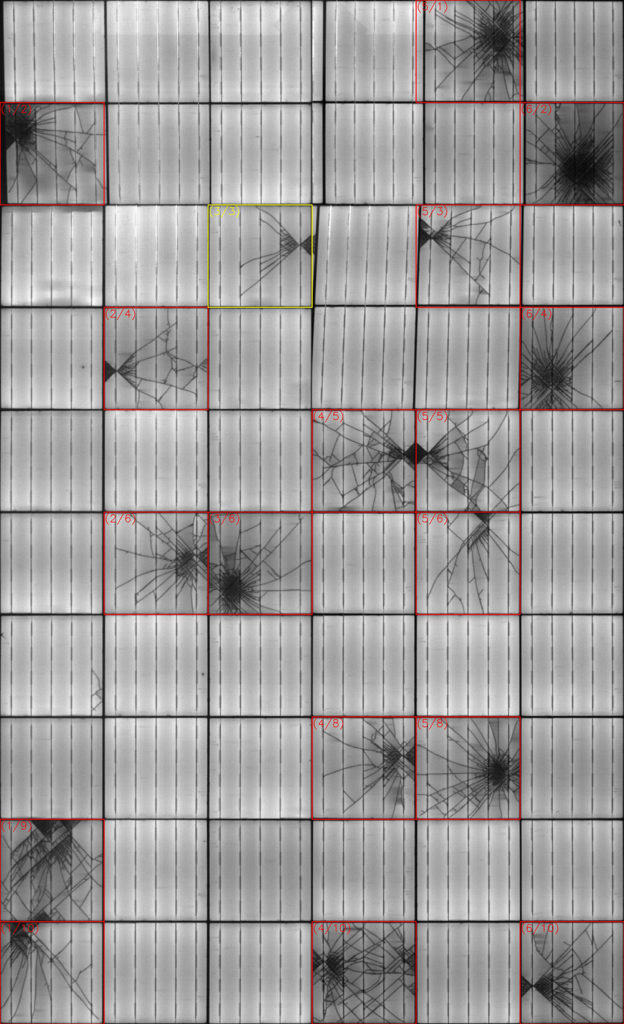

Das mobile Photovoltaik-Labor ist vor Ort schnell eingerichtet. Länger dauerte zuvor das Abmontieren der Module auf dem Dach, die für die Analyse bereitstehen. Heinz Simmler spannt das erste Exemplar sorgfältig ein und schiebt es in die komplett verdunkelte Umgebung mit dem LED-Sonnensimulator und dem Elektrolumineszenz-Tester. «Mit den LED imitieren wir das Sonnenlicht bei Standardbedingungen von 1000 Watt und messen die Leistung der Stromproduktion», erklärt Heinz Simmler. Das Resultat erscheint sogleich auf dem Bildschirm. In diesem Fall 155 Watt anstatt der vom Hersteller angegebenen 260 Watt Modulleistung. Für den Experten ist sofort klar: «Dieses Modul hat ein Problem!» Im zweiten Schritt fliesst Strom durch das Modul.

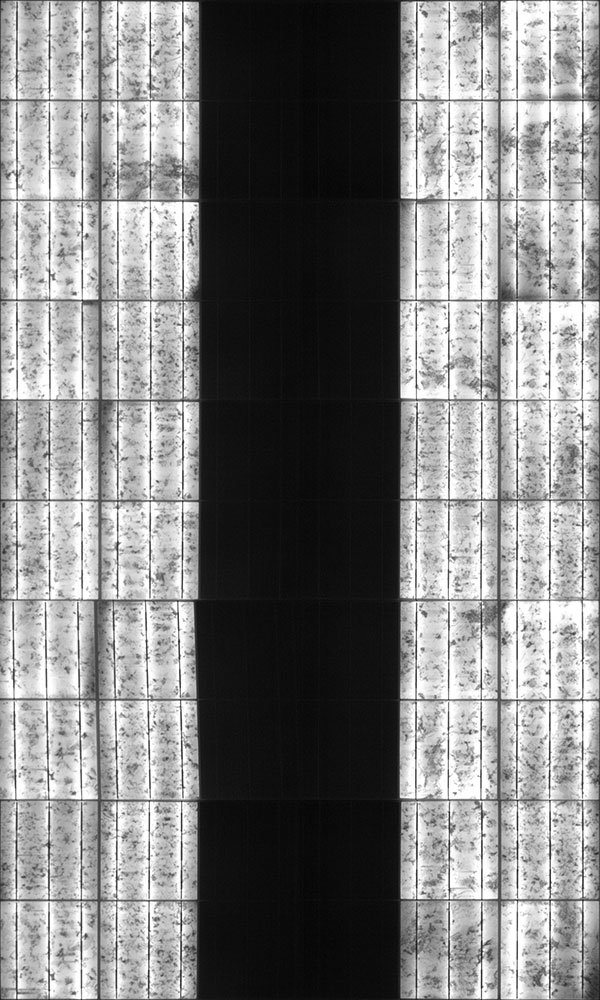

Dabei misst die hochsensible EL-Kamera, welches Licht emittiert wird. Elektrisch inaktive Bereiche der Zellen bleiben dunkel, Zellbrüche werden sichtbar. Letztere sind in diesem Fall zwar nicht erkennbar, allerdings erscheint das Modul im «Röntgenbild» zu einem Drittel in schwarz. Für Simmler ein klarer Fall: «Ein Drittel des Moduls ist nicht in Betrieb.» Er ordnet es der untersten Schadensnachweis-Kategorie D zu. Es gilt als defekt.

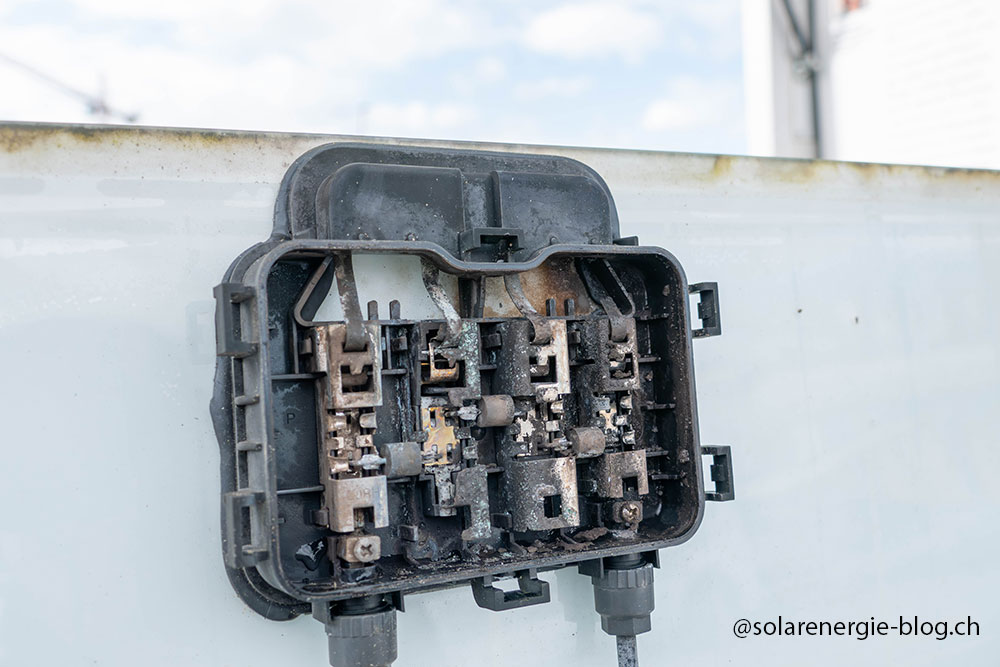

Defekte Anschlussdosen als Ursache

Das nächste Modul fällt vollkommen durch. Heinz Simmler vermutet als Grund einen Defekt bei der elektrischen Verbindung in der Anschlussdose. Der Verdacht bestätigt sich, als beim Öffnen der Dose Wasser austritt. Die Metallkontakte sind stark korrodiert und Verbindungen zu den Teilbereichen im Modul sind unterbrochen. Es geht hier also nicht um Zellbrüche, sondern um einen Teilausfall des Moduls. «Um das zu erkennen, hätte im Nachhinein auch die einfachere Thermografie-Messung ausgereicht», sagt Heinz Simmler. Von den vor Ort geprüften 60 Modulen wurden schliesslich 56 in der Kategorie D klassiert. Mit den Analysedaten wird Keanu Gornatowski nun eine Garantieanfrage an den Hersteller starten. Die Anlage selbst nahm er aus Sicherheitsgründen wegen möglicher Brandgefahr ausser Betrieb.

Die meisten EL-Untersuchungen führt Energie Netzwerk GmbH nach Hagelereignissen mit Hagelkörnern mit mehr als 5 cm Durchmesser durch. Es geht auch hier um die Erkennung von unsichtbaren Mikrorissen und Zellbrüchen. Diese können zu Leistungsverlusten führen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen. Private Anlagenbetreiber melden deshalb den Schaden bei der Gebäudeversicherung an, welche dann einen Schadennachweis durch EL verlangen kann. Heinz Simmler rät dazu, die Versicherung immer vorgängig zu informieren, damit diese eine Kostengutsprache macht. Die Kosten betragen 1390 Franken für eine Stichprobe mit zehn geprüften Modulen – ohne De- und Remontage.

Einsatz bei alpinen Solaranlagen

Bei aller Genauigkeit sieht Heinz Simmler auch die Schwächen des mobilen Photovoltaik Labors: «Es handelt sich immer um eine Stichprobe.» Zudem müssen die Module aufwändig demontiert werden. Alternativ bieten sich EL-Kameras an, welche eine ganze Anlage untersuchen können, ohne Demontage. Bei günstigeren Geräten ist dies nur in der Nacht bei Dunkelheit möglich. Seine Firma verfügt über eine qualitativ bessere Kamera, welche das Tageslicht gut herausfiltern kann und EL-Aufnahmen auch bei Tag ermöglicht. Diese kämen aktuell beispielsweise beim Bau von unzugänglichen alpinen Solaranlagen zum Einsatz. «In der gebirgigen Umgebung, bei denen unter anderem Helikopter die Module transportieren, bestehen höhere Risiken für Beschädigungen», erklärt Simmler. Mit regelmässigen EL-Kontrollen werde die Logistik und Montage deshalb vorzu begleitet, um teure Serien- und Folgeschäden zu verhindern.

Künftig Drohnen mit EL-Kameras

Heinz Simmler empfiehlt, bei der Inbetriebnahme einer Solaranlage und vor Ablauf der Garantiefristen eine Drohnen-Thermografie durchzuführen. Diese ist günstiger als eine EL-Messung. So könnten allfällige Schäden oder unkorrekt durchgeführte Arbeiten frühzeitig aufgedeckt und Folgekosten eingespart werden. Aber: Weshalb kommen bei EL-Analysen bisher keine Drohnen zum Einsatz? Wegen der langen Belichtungszeit für die EL-Aufnahmen sei das bisher technisch noch nicht möglich gewesen. Das soll sich jedoch bald ändern: «Wir testen derzeit eine neuartige Drohne mit einer Tageslicht-EL-Kamera, welche sich in der Praxis bisher ganz gut bewährt», sagt Heinz Simmler. Künftig kann die Energie Netzwerk GmbH dann EL-Untersuchungen einfacher durchführen. Umso besser, wenn die Drohne dann gar mit der EL-Kamera über die Neuanlage fliegt und dort auch Zellschäden frühzeitig aufdeckt.

| Wann ist ein Modul nicht mehr nutzbar? Beschädigte Photovoltaikmodule werden nach der Elektrolumineszenz-Messung in verschiedene Kategorien eingeteilt. In Klasse A und Klasse B bestehen keine oder nur leichte Zellbrüche auf weniger als zehn Prozent der Zellfläche. Diese geringen Beschädigungen sind nicht ertragsrelevant. Bei Klasse C sind maximal 10 Prozent der Zellen, bei D mehr als 10 Prozent der Zellen stark beschädigt. Weisen bei der EL-Messung einer Stichprobe mehr als 60 Prozent der Module einer Anlage einen Glasbruch oder unsichtbare Schäden auf (Klasse C und D) gilt sie als totalbeschädigt. In vielen Fällen lohnt sich der Ersatz von C-Module nicht, da die Ertragsverluste gering sind. Allerdings sollte der Ertrag im Blick behalten und Sicherheitsbedenken mit einer Thermografie ausgeräumt werden. Wer ganz sicher sein möchte, lässt die Funktionsfähigkeit von jedem Modul mit einer EL-Messung überprüfen. Bei Kosten von rund 30 Franken pro Stück, lohnt sich das bei den aktuellen Modulpreise allerdings nicht. Aus ökologischer Sicht wären solche Überprüfungen allerdings sinnvoll: viele Module werden voreilig aussortiert, könnten aber noch problemlos weiterverwendet werden. |

| Häufige Ursachen für beschädigte Solarmodule Mechanische Einwirkungen – Beschädigungen beim Transport, Montage – Betreten der Module bei Unterhaltsarbeiten – Beschädigung der Glasscheibe oder der Rückseitenfolie (Kunststoff) – Sturm und Hagel Mängel in der Elektronik und Konstruktion – Undichte Anschlussdosen – Defekte Bypass-Diode – Fehlerhafte Löt- und Kabelverbindungen – Feuchtigkeitseintritt im Randbereich – Delamination der Modulschichten Betrieb und Umwelteinflüsse – Erwärmung (Hotspots) aufgrund Verschmutzung oder Verschattung – Isolationsfehler durch beschädigte oder spröde Kabel – UV-Alterung von Kunststoffteilen |